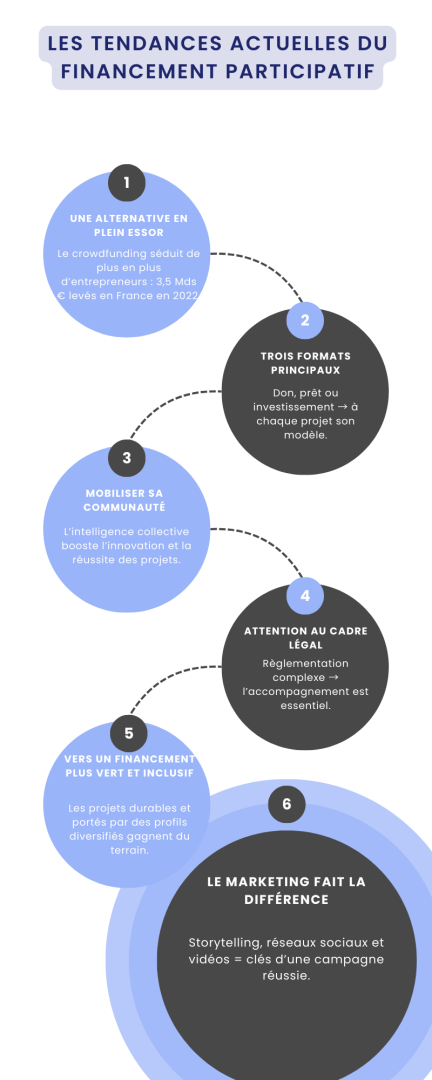

Le financement participatif révolutionne l’accès au capital pour les porteurs de projets en offrant des alternatives innovantes aux circuits traditionnels. *

Tour d’horizon d’un phénomène en pleine expansion qui transforme le paysage entrepreneurial.

Découvrons ensemble, à travers cet article, tout ce qu’il faut savoir sur les tendances actuelles du financement participatif, notamment les opportunités et les défis pour les entrepreneurs.

Un écosystème financier en pleine mutation

Le constat est sans appel : près de 70% des start-ups mettent la clé sous la porte en raison d’un manque de financement.

Face à cette réalité, le crowdfunding s’est imposé comme une alternative crédible et dynamique au système bancaire classique.

En 2022, ce sont environ 3,5 milliards d’euros qui ont été collectés en France via ce canal, tandis qu’à l’échelle européenne, le chiffre atteignait l’impressionnant total de 17 milliards d’euros, en hausse de 30% par rapport à l’année précédente.

Le financement participatif n’est pas seulement une tendance passagère, mais une transformation profonde de notre rapport au capital et à l’investissement.

Cette démocratisation de l’accès aux capitaux permet désormais à un large public de devenir investisseurs dans des projets qui les passionnent, qu’il s’agisse d’entreprises commerciales, d’initiatives artistiques ou d’associations.

Les outils numériques jouent un rôle fondamental dans cette révolution silencieuse. Des solutions technologiques permettent aujourd’hui aux entrepreneurs de gérer efficacement leurs ressources et de se concentrer sur l’essentiel : le développement de leur projet.

Les tâches administratives chronophages peuvent être optimisées, libérant du temps précieux pour l’innovation.

Dons, investissements, prêts : trois modèles complémentaires

Le paysage du financement participatif n’est pas monolithique mais se décline en trois grandes catégories, chacune répondant à des besoins spécifiques.

Le modèle du don, avec ou sans contrepartie, s’adresse principalement aux projets artistiques ou à vocation sociale.

L’investissement participatif, qui implique un risque mais aussi des gains potentiels, crée une dynamique d’engagement plus forte.

Quant au prêt participatif, il permet aux petites entreprises de se développer sans diluer leur capital.

Dans le secteur de la restauration, par exemple, des établissements proposant des concepts innovants peuvent lancer des campagnes de financement basées sur le don avec contrepartie.

Cette approche permet non seulement de réunir les fonds nécessaires au lancement mais également de fédérer une communauté de clients potentiels avant même l’ouverture.

L’intelligence collective comme moteur d’innovation

L’une des forces méconnues du financement participatif réside dans sa capacité à mobiliser l’intelligence collective.

En impliquant une communauté diversifiée dès les premières étapes du projet, les entrepreneurs accèdent à un vivier d’idées et de perspectives qu’ils n’auraient jamais pu générer seuls.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les entreprises qui intègrent les contributions de leur écosystème (employés, clients, communauté) dans leur processus décisionnel affichent des performances supérieures de 25% à celles qui fonctionnent en vase clos.

Cette approche collaborative transforme la hiérarchie traditionnelle en un environnement où chacun peut contribuer activement au succès collectif.

Les produits et services peuvent être considérablement améliorés grâce aux retours des premiers contributeurs, qui identifient parfois des aspects que l’équipe initiale n’avait pas anticipés, malgré son expertise.

Le casse-tête réglementaire

Le tableau ne serait pas complet sans évoquer les défis qui accompagnent cette révolution du financement.

Le cadre juridique entourant le crowdfunding reste complexe et en constante évolution, constituant un véritable labyrinthe pour les entrepreneurs.

Les statistiques sont alarmantes : 60% des petites entreprises ferment dans les trois premières années, souvent en raison de difficultés à se conformer aux exigences réglementaires.

Une simple erreur d’interprétation des règles peut avoir des conséquences importantes sur la viabilité d’un projet. Il est donc recommandé aux entrepreneurs de s’entourer d’experts juridiques dès les premières étapes de leur démarche. Les plateformes elles-mêmes doivent naviguer dans cet environnement réglementaire complexe, ce qui influence directement les services qu’elles peuvent proposer.

Le crowdfunding vert : quand finance et développement durable se rencontrent

La prise de conscience environnementale se reflète fortement dans le domaine du financement participatif.

Plus de 70% des consommateurs déclarent préférer soutenir des marques adoptant des pratiques durables, créant un terreau fertile pour les projets écoresponsables.

Cette tendance de fond transforme le paysage avec l’émergence de plateformes spécialisées dans le financement de projets à impact positif.

On constate une hausse significative des projets liés à l’environnement sur les différentes plateformes ces dernières années.

Les institutions financières traditionnelles prennent note de cette évolution et commencent à intégrer davantage d’investissements durables dans leurs portefeuilles.

Cette convergence ouvre de nouvelles perspectives pour les entrepreneurs engagés dans cette voie.

Succès et échecs : les leçons du terrain

L’analyse des réussites et des échecs offre de précieux enseignements. L’expérience des PME ayant adopté un modèle participatif dans leur fonctionnement interne est révélatrice.

L’implication active des employés dans les décisions stratégiques peut entraîner une hausse significative de la satisfaction du personnel. Néanmoins, certaines équipes peuvent peiner à s’adapter à cette nouvelle culture collaborative.

À l’inverse, les tentatives d’imposer un modèle participatif sans réelle implication des collaborateurs illustrent les écueils à éviter.

Une approche descendante risque d’entraîner une augmentation du turnover et un enlisement des projets.

La communication authentique et l’implication réelle de toutes les parties prenantes apparaissent comme des facteurs déterminants pour la réussite d’un projet de financement participatif.

Le crowdfunding sans frontières

Le phénomène transcende désormais les frontières nationales. Des entrepreneurs français lèvent des fonds auprès d’investisseurs américains tandis que des porteurs de projets africains séduisent des contributeurs européens.

Cette dimension internationale multiplie les opportunités tout en complexifiant l’équation.

Certaines start-ups parviennent à collecter une part significative de leurs fonds à l’étranger.

Cette ouverture mondiale offre une visibilité inespérée aux projets innovants, quelle que soit leur origine géographique.

Toutefois, cette internationalisation ne va pas sans difficultés : barrières linguistiques, différences culturelles, variations réglementaires et gestion des devises constituent autant d’obstacles à surmonter.

Les plateformes spécialisées dans le financement participatif transfrontalier jouent un rôle d’intermédiaire crucial, fournissant l’infrastructure nécessaire à ces échanges mondialisés.

Le nerf de la guerre : le marketing digital

Dans la jungle des projets en quête de financement, la stratégie de communication digitale fait souvent la différence entre succès éclatant et échec cuisant.

Les chiffres sont sans appel : les campagnes utilisant activement au moins trois plateformes sociales différentes affichent un taux de réussite supérieur de 30% à la moyenne.

Le storytelling s’impose comme un élément fondamental. Les contributeurs n’investissent pas seulement dans un produit ou un service, mais dans une histoire, des valeurs, une vision.

La vidéo de présentation constitue souvent la pierre angulaire de cette narration, avec un impact direct sur le taux de conversion.

Les techniques de référencement et le marketing par email complètent l’arsenal digital des entrepreneurs ambitieux. Les newsletters régulières peuvent générer une part significative des contributions à un projet.

Communautés de niche : le futur du financement participatif ?

L’une des évolutions marquantes du secteur est la montée en puissance des plateformes spécialisées.

Qu’il s’agisse de jeux vidéo indépendants, de projets scientifiques ou d’agriculture durable, ces plateformes de niche répondent aux besoins spécifiques de communautés d’intérêt bien définies.

Cette spécialisation présente de nombreux avantages.

Elle permet notamment de cibler précisément les contributeurs véritablement passionnés par un domaine, augmentant ainsi considérablement le taux de conversion.

Les utilisateurs de ces plateformes sont déjà convaincus de l’intérêt du secteur, ce qui facilite grandement la promotion des projets.

Le microfinancement s’est particulièrement développé grâce à ces plateformes spécialisées. En abaissant le seuil minimal de contribution, cette approche démocratise l’accès au financement tout en créant une base de soutien plus large et diversifiée.

Former pour mieux financer

Face à la complexité croissante de l’écosystème, l’éducation financière des entrepreneurs devient un facteur déterminant de réussite.

Des programmes de formation spécifiquement dédiés au crowdfunding se multiplient, couvrant des aspects aussi variés que la construction d’une campagne efficace ou les implications fiscales du financement participatif.

La plupart des échecs observés résultent d’un manque de préparation. Une campagne réussie nécessite plusieurs mois de préparation en amont.

Des incubateurs dédiés au crowdfunding émergent également, offrant un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets prometteurs.

Les plateformes elles-mêmes enrichissent leur offre de services pour inclure cet accompagnement, transformant leur rôle de simple intermédiaire financier en véritable partenaire de croissance.

Leur objectif évolue pour faciliter non seulement la collecte de fonds, mais aussi maximiser les chances de succès à long terme des projets qu’elles hébergent.

Démocratisation et inclusion : le crowdfunding comme outil d’émancipation

Au-delà de sa dimension purement financière, le financement participatif joue un rôle croissant dans la démocratisation de l’investissement.

Des entrepreneurs traditionnellement exclus des circuits financiers classiques trouvent dans le crowdfunding une alternative viable pour concrétiser leurs ambitions.

Les chiffres montrent une progression significative des projets portés par des femmes ou issus de régions habituellement sous-représentées dans l’écosystème du capital-risque.

Le crowdfunding permet de lever des fonds pour des initiatives qui peinent à attirer l’attention des institutions financières traditionnelles.

Côté investisseurs, la diversification est tout aussi frappante. Des personnes de tous horizons peuvent désormais participer à l’économie d’innovation avec des tickets d’entrée parfois très modestes.

Cette accessibilité transforme progressivement la structure même du capital et redistribue le pouvoir économique.

Feuille de route pour entrepreneurs ambitieux

Pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans l’aventure du financement participatif, plusieurs recommandations émergent des expériences passées.

Investir dans sa communauté avant même de lancer sa campagne constitue un prérequis souvent négligé. Une communauté engagée représente un atout considérable par rapport à un réseau de contacts superficiels.

La transparence s’impose comme une valeur cardinale dans un environnement où la confiance est primordiale. Les contributeurs attendent une communication honnête sur l’utilisation des fonds et l’avancement du projet. Les entrepreneurs doivent également se former aux aspects réglementaires pour éviter les écueils juridiques.

L’exploitation des nouvelles technologies, l’analyse des meilleures pratiques et le développement d’une stratégie marketing cohérente complètent cette feuille de route. L’authenticité reste un atout majeur dans un marché de plus en plus concurrentiel.

En définitive, le financement participatif continue de redessiner le paysage entrepreneurial, offrant des opportunités inédites aux porteurs de projets innovants.

Malgré les défis réglementaires et la complexité croissante du marché, ce modèle s’affirme comme un pilier essentiel de l’écosystème financier moderne. À l’heure où les enjeux de durabilité et d’inclusion deviennent prépondérants, le crowdfunding apparaît plus que jamais comme un vecteur de transformation positive de notre économie.